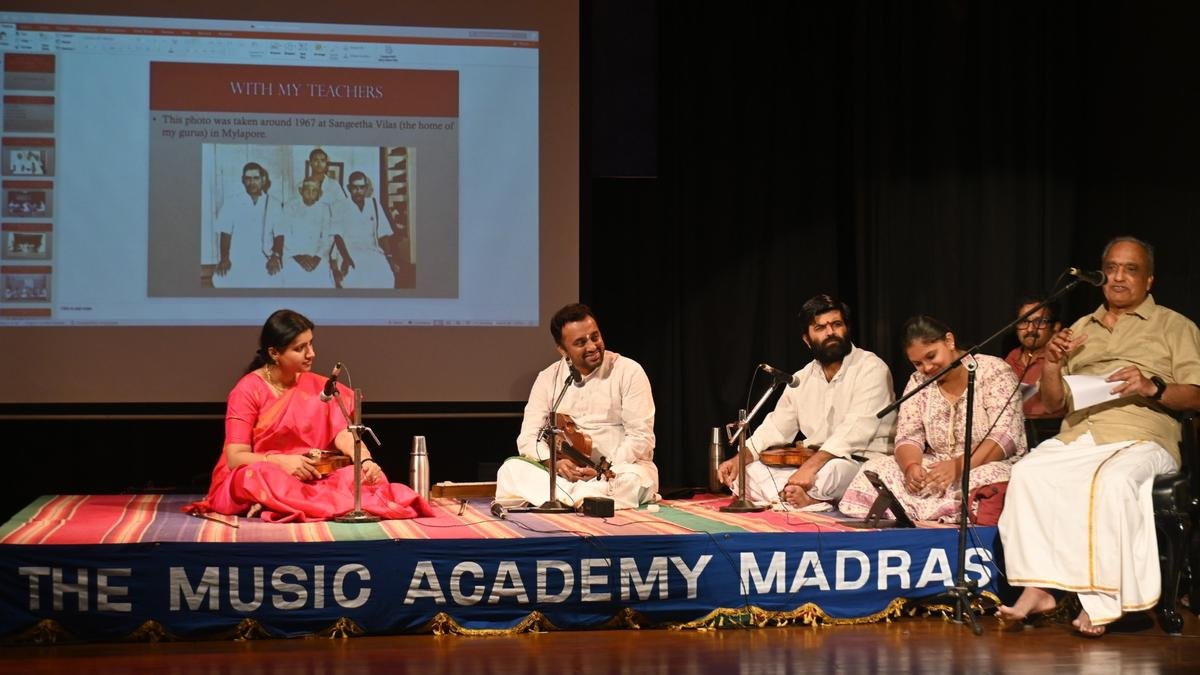

संगीत अकादमी के सुबह के लेक डेम सत्र में, वायलिन विद्वान एचके नरसिम्हामूर्ति ने मनोधर्म के महत्व के बारे में बात की।

संगीत अकादमी में इस वर्ष के सम्मेलन और संगीत समारोह में लेक डेम्स के 13वें दिन की शुरुआत विद्वान एचके नरसिम्हामूर्ति के एक सत्र से हुई, जिसमें उनके शिष्य एचएन भास्कर, मैसूर श्रीकांत और सिंधु भी शामिल थे। विषय था ‘वायलिन पर मनोधर्म संगीत की शिक्षा देना।’

नरसिम्हामूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि मनोधर्म, या कर्नाटक संगीत का रचनात्मक पहलू, एक संगीतकार की कभी न खत्म होने वाली सीखने की यात्रा के अंतिम अध्यायों में से एक है। उन्होंने सरली, जनता, दातु, अलंकार, गीतम, वर्णम और अन्य बुनियादी अभ्यासों में महारत हासिल करने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि ये मनोधर्म विकसित करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक संगीत में मनोधर्म संगीत के घटकों की व्याख्या की: अलपना, निरावल, स्वरम और तनम। नरसिम्हामूर्ति ने कहा कि पहले के कलाकार अक्सर सर्व लघु को अधिक व्यापक रूप से नियोजित करते थे। उन्होंने बताया कि आज के कलाकार अक्सर मनोधर्म को पहले से तैयार करते हैं, जो, उनका तर्क है, सहज रचनात्मकता के वास्तविक सार के खिलाफ जाता है।

अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए, नरसिम्हमूर्ति ने वायलिन के बुनियादी अभ्यासों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने गमकों के बिना सरली वारिसाई का प्रदर्शन किया, जिसमें श्रीकांत ने मंद्र सप्तक से शुरुआत की, उसके बाद भास्कर ने गमकों के साथ वही वादन किया। उन्होंने समझाया कि सभी स्वर गमक नहीं लेते हैं और उन्होंने राग शंकराभरणम और मायामालवगौला का उपयोग करके इस अवधारणा को प्रदर्शित किया। तीनों वायलिन वादकों ने गमकों के साथ और बिना गमकों के, तीन गतियों में शंकराभरणम में सरली वारिसाई बजाई। उन्होंने कठोर अभ्यास के लिए हर दिन कम से कम दो घंटे समर्पित करते हुए, एक ही स्ट्रिंग पर सभी रचनाओं का अभ्यास करने की सिफारिश की।

सत्र में वाक्यांशों की बारीकियों और वादन में ठहराव पर भी चर्चा की गई। नरसिम्हामूर्ति ने वाक्यांशों के बीच अंतराल छोड़ने और तेज गद्यांश के दौरान भी संयम बनाए रखने पर जोर दिया। भास्कर ने संगीतकारों को सलाह दी कि वे सामान्य श्रोताओं के बजाय संगीतकारों के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ संगीत कार्यक्रम सुनें, और विभिन्न गायकों के सौंदर्यवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करें और उसे अपने संबंधित कौशल में सुधार करने के लिए जानकारी के रूप में उपयोग करें।

मनोधर्म के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए, श्रीकांत को नोट पंचम के बिना थोडी बजाने का काम सौंपा गया था, जबकि भास्कर ने बेगड़ा का प्रदर्शन किया, जिसमें शादजम और धैवथम के बीच की सीमा पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

नरसिम्हामूर्ति ने स्टैकाटो झुकने के महत्व पर जोर दिया, जिसे उन्होंने विशेष रूप से तानम वादन के लिए “काटने वाला धनुष” कहा। इसे श्रीकांत ने राग कीरवानी में और भास्कर ने राग नटरायकुरिंजी और कपि में प्रदर्शित किया। नरसिम्हमूर्ति ने एक छोटी अवधि के संगीत कार्यक्रम के दौरान भी राग के सार को प्रभावी ढंग से सामने लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

बाद की विशेषज्ञ समिति की चर्चा के दौरान, विद्वान श्रीराम परसुराम ने राग के निबंध में स्टॉक और अद्वितीय वाक्यांशों दोनों को पहचानने के महत्व को बताया। नरसिम्हामूर्ति ने दोहराया कि हालांकि गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, कलाकार को अंततः मुक्त होना चाहिए और रचनात्मकता में आत्मनिर्भरता विकसित करनी चाहिए। राम कौशल्या ने मनोधर्म प्रशिक्षण में स्वर और वाद्य परंपराओं के बीच समानताएं चित्रित कीं। नरसिम्हामूर्ति ने दिवंगत विद्वान नेदुनुरी कृष्णमूर्ति की भी प्रशंसा की, जिन्होंने पैटर्न को दोहराए बिना सौ से अधिक अर्ध-आवर्तन कल्पनास्वर प्रस्तुत करने की क्षमता दिखाई।

वरिष्ठ मृदंगवादक के. अरुणप्रकाश ने कहा कि कर्नाटक संगीत कार्यक्रम के मंच पर वायलिन वादक की भूमिका सबसे चुनौतीपूर्ण होती है।

टीएम कृष्णा ने व्याख्यान प्रदर्शन की सादगी और प्रभावशीलता की सराहना की। उन्होंने नरसिम्हामूर्ति की शिक्षण विधियों के प्रमाण के रूप में श्रीकांत, भास्कर और सिंधु के बीच खेल शैलियों की विविधता पर प्रकाश डाला। कृष्णा ने मनोधर्म के स्व-अर्जित ज्ञान के बारे में नरसिम्हामूर्ति की बात को विस्तार से बताया और छात्रों को इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाने में गुरु की भूमिका पर जोर दिया।

टीएम कृष्णा ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि सत्र ने न केवल मनोधर्म सिखाने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला, बल्कि एक कलाकार के लिए आवश्यक व्यवहार, दृष्टिकोण और मंच की गतिशीलता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्रदान की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन गुणों ने सामूहिक रूप से मनोधर्म के विकास में योगदान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वायलिन एकल संगीत कार्यक्रमों को गायन संगीत कार्यक्रमों के समान ही महत्व देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें अपनी कंडीशनिंग बदलनी होगी.

गाना पडलगल

सत्र में एम. एलुमलाई और टीम | फोटो साभार: के. पिचुमानी

दिन के दूसरे सत्र में एम. एलुमलाई ने भाग लिया, जिन्होंने ‘गाना पडलगल’ की उत्पत्ति, विकास और सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व पर एक व्यावहारिक व्याख्यान प्रस्तुत किया – एक शैली जो चेन्नई के शहरी ढांचे में गहराई से अंतर्निहित है। सत्र की शुरुआत चेन्नई तमिल के भाषाई विकास की खोज के साथ हुई। एलुमलाई ने अपने उद्भव को गुजरातियों, उर्दू भाषियों, तेलुगु और कन्नड़ प्रवासियों द्वारा लाए गए विविध भाषाई प्रभावों के संगम से माना। इस समामेलन के परिणामस्वरूप विशिष्ट ‘मद्रास बाशाई’ का जन्म हुआ – वह भाषा जो गाना पदलगल को रेखांकित करती है।

प्रस्तुतकर्ता ने औपनिवेशिक चेन्नई में सामाजिक-भौगोलिक विभाजन पर प्रकाश डाला:

• वेल्लई नगरम (व्हाइट टाउन) – फोर्ट सेंट जॉर्ज के आसपास केंद्रित है, जहां मुख्य रूप से ब्रिटिश और उच्च वर्ग के कुलीन लोग रहते हैं।

• करुप्पु नगरम (ब्लैक टाउन) – इसमें वेसरपाडी, टोंडियारपेट, पेरंबूर और चिंताद्रिपेट जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां श्रमिक वर्ग और हाशिए पर रहने वाले समुदाय रहते हैं।

इन स्थानों के बीच भाषाई आदान-प्रदान से एक अनूठी शहरी बोली का विकास हुआ, जो संस्कृत, उर्दू, तेलुगु और अन्य भाषाओं के उधार शब्दों से समृद्ध हुई।

• उदाहरण के लिए, शब्द ‘कस्मालम’ (जिसका अर्थ है कचरा) संस्कृत के ‘कशमलम’ से लिया गया है।

• ‘दौलत’ (धन), ‘जलसा’ (उत्सव), ‘मज़ा’ (मज़ा), और ‘बेईमानी’ (बेईमानी) जैसे उर्दू शब्द बोलचाल की तमिल भाषा में सहजता से शामिल हो गए।

• तेलुगु ने ‘नैना’ (पिता) और ‘डब्बू’ (पैसा) जैसे शब्दों का योगदान दिया।

एलुमलाई ने इस बात पर भी चर्चा की कि समय के साथ भाषाई रूप कैसे अनुकूलित हुए, जिससे उच्चारण और वाक्य रचना सरल हो गई:

• ‘अज़गा इरुकु’ (यह सुंदर है) ‘सोक्का इरुकु’ में बदल गया।

• ‘ओडी वा’ (दौड़ते हुए आओ) ‘उड़िया’ बन गया।

• ‘धुर्नात्रम्’ (गंध) का स्थान ‘गब्बू’ ने ले लिया।

बोलचाल के वाक्यांशों की व्युत्पत्ति भी उतनी ही आकर्षक थी।

• ‘डोंट बैजर मी’ जैसे अंग्रेजी वाक्यांश ‘बेजार आह पोचू दा’ में विकसित हुए – झुंझलाहट की एक स्थानीय अभिव्यक्ति।

गाना पडलगल का प्रदर्शन अभ्यास चेन्नई के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जीवंत अनुभवों से गहराई से जुड़ा हुआ था। इस परंपरा से जुड़ा एक उल्लेखनीय वाद्ययंत्र ‘कोट्टनगुची’ (नारियल के छिलके से बना एक ताल वाद्य यंत्र) है, जो गीतों को लयबद्ध तीव्रता प्रदान करता है। अपने शुरुआती रूपों में, गाना पडलगल में रसोई के बर्तन, हारमोनियम, तबला और ढोलक सहित तात्कालिक संगत शामिल थी। समय के साथ, इस शैली ने सिनेमा संगीत के प्रभावों को अवशोषित कर लिया, जहां इन योगदानों ने गाना को मुख्यधारा की संस्कृति में लोकप्रिय बना दिया।

एलुमलाई ने इस बात पर जोर दिया कि गाना पडलगल महज मनोरंजन से परे है और जीवित वास्तविकताओं के संगीतमय इतिहास के रूप में काम करता है। इसके गीत शहरी गरीबों के संघर्षों और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, जिसमें झुग्गी-झोपड़ियों से ‘माडी वीडू’ (बहुमंजिला आवास) में उनका विस्थापन भी शामिल है, जो आश्रय देने के बावजूद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा। रहमान द्वारा गाए गए गाने के बोल, जो लेक डेम का हिस्सा थे, थे ‘एंगा सिंगारा पेट्टै इलै, नांगु ओक्कारा थिन्नै इलै, नांगु पोरंधू ओररु इल्ला, नम्मा वाज़कई नरगथिल्ला’। इसका मोटे तौर पर अनुवाद ‘हमारे खूबसूरत गृहनगर में, हमारे लिए कोई बरामदा नहीं है, जहां हम पैदा हुए थे, वहां हमारा जीवन नरक में है।’

यह शैली जीवन के प्रति उत्सवपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाती है, यहां तक कि संगीत के माध्यम से मृतक को सम्मानित करने के लिए अंतिम संस्कार गीत (मरना गाना पाट्टू) भी शामिल है। चर्चा में युवा कलाकारों के बीच गाना रैप के उद्भव पर भी चर्चा हुई, जो समकालीन रूपों के लिए इसकी अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करता है।

दर्शकों के संगीत संबंधी प्रश्नों ने पहलुओं का पता लगाया जैसे: गाना पैडलगल में उपयोग किए गए पृष्ठभूमि स्कोर, प्रमुख 3/4 और 6/8 लय से परे जटिल समय हस्ताक्षर की संभावना और हारमोनियम और ताल सहित प्रारंभिक वाद्य संगत।

अपने समापन भाषण में, टीएम कृष्णा ने गाना कलाकारों द्वारा प्रदर्शित गायन तकनीकों और आवाज मॉड्यूलेशन की सराहना की, जिसमें लय और माधुर्य के माध्यम से भावनात्मक गहराई व्यक्त करने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया। सत्र का समापन इस विचार के साथ हुआ कि कैसे गाना पडलगल एक मौखिक परंपरा बनी हुई है, जो इतिहास और संघर्षों को संरक्षित करती है जो अक्सर लिखित रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होते हैं। कार्यकारी समिति ने विशेषाधिकार प्राप्त दूरी को स्वीकार किया जो अक्सर मुख्यधारा के दर्शकों को गाना कलाकारों के अनुभवों से अलग करती है और इस जीवंत कला रूप की अधिक समझ और सराहना को बढ़ावा देने के लिए सत्र की सराहना की।

प्रकाशित – 13 जनवरी, 2025 03:47 अपराह्न IST

Leave a Reply