संगीत अकादमी के शैक्षणिक सत्र के 14वें दिन का पहला व्याख्यान सिस्टर बास्टियन द्वारा ‘सर्व समरसा कीर्तनाइगलम सन्मार्गक कीर्तनाइगलम’ था। उन्होंने वल्लालर के गहन योगदान पर चर्चा की, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को समाहित करते हुए 6,000 छंद सीखे और लिखे। उन्होंने अपनी रचनाओं का श्रेय दैवीय हस्तक्षेप को दिया। वल्लालर का गाना ‘एन्नाकुम उन्नाकुम’ इस दिव्य संबंध को दर्शाता है।

2000 साल पहले लिखे जाने के बावजूद, वल्लालर की रचनाएँ आज भी प्रासंगिक हैं। वल्लालर न केवल एक कवि थे बल्कि एक डॉक्टर, शिक्षाविद् और सुधारक भी थे। अपनी दमदार आवाज के लिए जाने जाने वाले, वह अक्सर ऊंचे स्वर में गाते थे। उन्होंने 63 आलवारों में से एक, वेदनायगम पिल्लई और सुंदरर जैसी शख्सियतों की गहरी प्रशंसा की और उनसे प्रेरणा ली। वल्लालर के गीत जाति और पंथ को अस्वीकार करते हैं और सार्वभौमिक प्रेम को प्रोत्साहित करते हैं।

विदवान टीएम कृष्णा ने वल्लालर और वेदनायगम पिल्लई की असामान्य जोड़ी पर विचार करते हुए कहा कि यद्यपि उन्होंने अलग-अलग जीवन जीया, लेकिन उनके दर्शन समान आधार पर थे। कृष्ण ने ईश्वर की खोज (‘थेडल’) में उनकी विशिष्ट लेकिन समानांतर यात्राओं को देखा। वल्लालर और नारायण गुरु के बीच तुलना करते हुए, उन्होंने सामाजिक सक्रियता को आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ एकीकृत करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। कृष्णा ने वडालूर में संगीत समारोहों के दौरान वल्लालर की रचनाओं से अपना परिचय सुनाया और अलाथुर वेंकटेश अय्यर और गुरुवयूर पोन्नमल सहित अन्य संगीतकारों का उल्लेख किया, जिन्होंने वल्लालर की रचनाओं को गाया था।

उन्होंने जाति, पंथ और धर्म की बाधाओं को पार करते हुए शास्त्रीय संगीत के लिए जगह प्रदान करने में तिरुवदुथुराई अधीनम की भूमिका पर जोर दिया और इसकी तुलना अपने समय के मद्रास संगीत अकादमी से की। कृष्णा ने आर्थर पोपली के 1933 के लेखन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि कई ईसाई गीतों को देसियाटोडी, शुद्धदेसी और सैंधवी जैसे कर्नाटक रागों में ट्यून किया गया था। कृष्णा ने नमसंकीर्तनम में लोकप्रिय गीत ‘इराइवानीदाम कैयेंदागल’ के बारे में एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया, जिसे नागोर हनीफा ने संगीतबद्ध किया था। इस गीत को इस्लामी और हिंदू भक्ति गीत दोनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह उदाहरण वल्लालर और वेदनायगम पिल्लई के दर्शन की उत्कृष्ट प्रकृति को रेखांकित करता है, जिससे साबित होता है कि आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को किसी एक परंपरा या पहचान तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

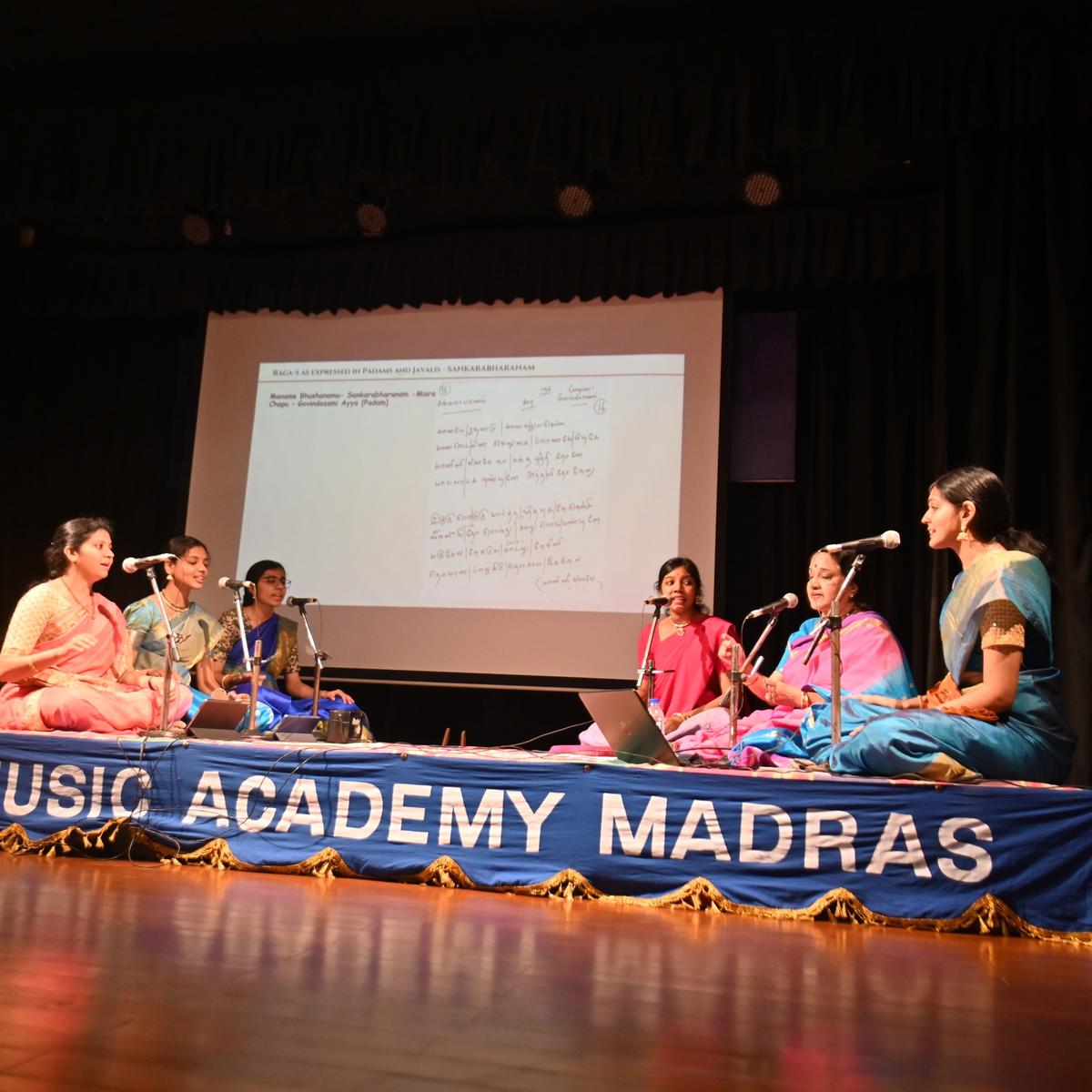

गीता राजा और उनके शिष्य | फोटो साभार: के. पिचुमानी

दूसरा लेक-डेम संगीत कला आचार्य पुरस्कार से सम्मानित गीता राजा ने अपने कुछ शिष्यों के साथ ‘पदम और जवालिस में व्यक्त राग’ विषय पर किया था। उनके सत्र ने कर्नाटक संगीत में पदम और जवालिस के महत्व पर गहराई से प्रकाश डाला, विशेष रूप से धनम्मल परिवार परंपरा के माध्यम से व्यक्त किया गया। उन्होंने अद्वितीय टी.बृंदा के तहत सीखने के अपने अनुभव को याद किया, और रागों की उनकी समझ पर इस प्रशिक्षण के गहरे प्रभाव पर जोर दिया।

गीता ने बताया कि पदम को उनके लंबे संचार (मधुर गति) से पहचाना जाता है, विशेष रूप से विलाम्बा कला (धीमी गति) में, और पारंपरिक रूप से रूपक, त्रिपुटा और मिश्रा चापू जैसे तालों पर सेट होते हैं। पदमों की सुंदरता उनकी जटिलता में निहित है, और उनके जटिल गमकों (अलंकरणों) के कारण उन्हें सटीक रूप से नोट नहीं किया जा सकता है। इसलिए, पदम को मौखिक परंपरा के माध्यम से पारित किया जाता है।

इसके विपरीत, गीता ने कहा कि जवालिस तेज़ गति वाली रचनाएँ हैं, लेकिन पदम के समान ही अभिव्यंजक गुणवत्ता वाली हैं। चुनिंदा रागों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए, उन्होंने इन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कई रचनाओं का प्रदर्शन और विश्लेषण किया। उन्होंने गोविंदासामी अय्या द्वारा रचित मिश्र चापु ताल में स्थापित शंकरभरम पदम ‘मनमे भूषणमु’ से शुरुआत की। अधिकांश पदमों की तरह, इसकी शुरुआत अनुपल्लवी से हुई। गीता ने पदम के बोलों को ‘था धा री ना’ जैसे अक्षरों से बदलकर राग अलापना का प्रदर्शन किया, जो कि अलापन में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। उन्होंने इस पदम के वर्णमेत्तु और ‘मनसु स्वाधीनमैनै’ और ‘महालक्ष्मी जगन्मथ’ जैसी अन्य रचनाओं में पाए जाने वाले वर्णमेत्तु के बीच संबंध की ओर इशारा किया।

इसके बाद, गीता ने क्षेत्रय पदम ‘राम राम प्रणसखी’ (आदि ताल) गाते हुए राग भैरवी की ओर रुख किया। उन्होंने इसके अनूठे एडुप्पु (प्रारंभिक बिंदु) पर प्रकाश डाला जो ‘समम’ के बाद पांच गिनती में होता है जिसे उन्होंने पांच ‘माथारै’ कहा। इस पदम में निशादम के विशिष्ट प्रयोग की तुलना मुथुस्वामी दीक्षितर की रचना ‘बालगोपाल’ से की गई थी। उन्होंने आगे भैरवी में एक जावली ‘येला रदायने’ में विशिष्ट मधुर वाक्यांशों के अपरंपरागत उपयोग की व्याख्या की, जहां टीएम कृष्णा ने समान संदर्भों में राग के वाक्यांशों में विशिष्ट ‘पी जी आर एस’ के लिए ‘पी एमजीआर एस’ के प्रतिस्थापन की ओर इशारा किया। .

गीता ने धर्मपुरी सुब्बारायर द्वारा रचित पारस में एक जावली, ‘स्मर सुंदरंगुनी’ के साथ समापन किया, जिसमें चरणमों में अपने ‘डीपीपी एम’ वाक्यांश में प्रति मध्यमम के असामान्य उपयोग पर प्रकाश डाला गया, जो राग के पारंपरिक व्याकरण का कड़ाई से पालन नहीं करता है।

सत्र में रीता राजन सहित विशेषज्ञों के बीच दिलचस्प चर्चाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने संगीता कलानिधि वेदवल्ली द्वारा क्षेत्रय पदमों के अंकन की प्रशंसा की और पदमों के एडुप्पस पर थेवरम के संभावित प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ‘राम राम प्रणसखी’ को संभवत: ‘तनयुनी ब्रोवा’ रचना से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया होगा। रीता ने यह भी उल्लेख किया कि आंध्र परंपराओं में ‘राम राम प्रणसखी’ राग अहिरी और झंपा ताल में गाया जाता है। संगीता कला आचार्य सुगुना वरदाचारी ने बताया कि कैसे उन्होंने लोकप्रिय आदि ताल संस्करण की तुलना में मिश्र चापू में जावली ‘नी मातले मयानुरा’ सीखी और समय के साथ जावली प्रस्तुतियों की विकसित प्रकृति को समझाया।

अपने सारांश में, टीएम कृष्णा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे धनम्मल परिवार ने उन्हें विरासत में मिली रचनाओं को बदल दिया, सुब्बाराम दीक्षितार ‘कंथिमथी’ की रचना के उदाहरण का उपयोग करके रागों की व्याकरणिक सीमाओं को चुनौती देने में उनके रचनात्मक लचीलेपन पर जोर दिया। उन्होंने पहले प्रस्तुत किए गए पदमों में पाए गए कुछ प्रमुख वाक्यांशों पर भी प्रकाश डाला – ‘बाला विनावे’ में असामान्य थूकल मध्यमम जो अभी तक प्रामाणिक काम्बोजी की तरह लगता है – जिससे वर्तमान संगीतकारों के मन में विचार करने के लिए एक प्रश्न खड़ा हो गया है, “क्या हम खुद को रागों के स्थापित सख्त व्याकरण के दायरे में रखें?

कुल मिलाकर, प्रस्तुति ने पदम और जवालिस पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। उनके व्याख्यान ने कर्नाटक संगीत पर चल रहे प्रवचन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पदम और जवालिस और उनके अर्थों की समझ को समृद्ध किया, और धनम्मल परिवार की संगीत विरासत पर प्रकाश डाला।

प्रकाशित – 10 जनवरी, 2025 06:06 अपराह्न IST